Schulprogramm

Hier finden Sie unser Schulprogramm. Es ist ein wichtiges Steuerungsinstrument, ist das zentrale Konzept, mit dem unser Remigianum seine pädagogischen Ziele, Werte und Entwicklungsschwerpunkte festlegt. Es dient als Leitfaden für unser tägliches Handeln und die kontinuierliche Schulentwicklung im Dialog mit der gesamten Schulgemeinschaft.

Vorwort

Das Schulprogramm bildet den Prozess der Schul- und Unterrichtsentwicklung unserer Schule ab. Es gibt einen Überblick darüber, wie Vorgaben und Entwicklungsprozesse vor dem Hintergrund spezifischer Vorstellungen und Bedingungen an unserer Schule umgesetzt wurden und in Zukunft weiter ausgestaltet werden.

Da ein Schulprogramm immer auch als ein Schulreflexionsprogramm zu verstehen ist, hat es sowohl qualitätssichernde als auch qualitätsentwickelnde Funktionen. Aus diesem Grund werden in diesem Schulprogramm neben der reinen Beschreibung des Schulstandorts Aussagen darüber gemacht, welches Leitbild dem gesamten schulischen Handeln zugrunde liegt, zudem wird dargelegt, welche Bestandsziele bereits erreicht wurden und welche qualitätssichernden Maßnahmen ergriffen werden, um das erreichte Qualitätsniveau zu halten.

Die deskriptive Darstellung der einzelnen Schwerpunkte des Schulprogramms versteht sich als Bericht über die bisherige Entwicklungsarbeit der Schule. Es ist aber auch zentrale Grundlage für eine strukturierte und partizipativ angelegte Unterrichts- und Schulentwicklungsarbeit. Es soll zielgerichtet und ressourcenorientiert Steuerungs- und Planungsprozesse zur Weiterentwicklung der Schule unterstützen.

Mit Einsetzung einer neuen Schulleiterin im April 2022 wurde das im Oktober 2021 verabschiedete Schulprogramm mit den schulischen Gremien Schülervertretung, Elternpflegschaft und Lehrerkonferenz erneut und intensiviert einer kritischen Reflexion unterzogen. Wichtiger und kontinuierlicher Motor der Schul- und Unterrichtsentwicklung an unserer Schule ist die Gruppe „Globale Schulentwicklung“, die aus Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften besteht. Sie fungiert als zentrale Steuergruppe der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Aktuell arbeitet sie beispielsweise an den Themen „Lernen mit digitalen Medien“, „Datenbasierte Schulentwicklung“ und „Implementation von Schulsozialarbeit“.

Auf der Grundlage einer reflektierten Bestandsaufnahme wurden einzelne Teile des Schulprogramms unter Einbeziehung der am Schulleben beteiligten Akteure verändert und aktualisiert, zusätzlich wurden konkrete Entwicklungsbedarfe und Entwicklungsziele benannt.

Zu unserer Schule:

Das Gymnasium Remigianum besteht seit über 600 Jahren. Es hat sich im Laufe der Zeit von einer Lateinschule zu einem sehr modernen Gymnasium entwickelt.[1]

Im Mittelpunkt der gymnasialen Bildung in unserem Gymnasium Remigianum steht der Mensch selbst, der im Sinne von Wilhelm von Humboldt in Auseinandersetzung mit der Welt zu sich selbst findet und seine Kräfte entfaltet. Das Gymnasium Remigianum erfüllt diesen Bildungsanspruch mit einem sehr breit gefächerten Bildungsangebot, bei dem immer der ganze Mensch im Mittelpunkt steht.

[1] Vgl. Bruno Fritsch, Von der Lateinschule zum Gymnasium Remigianum. Die höheren Schulen in Borken von 1417 bis 1955, Bielefeld 2021.

I. Informationen zur Schule

1. Leitbild und Leitbildweiterentwicklung

Das Schulleitbild drückt das gemeinsame pädagogische Grundverständnis unserer Schule in Kurzform aus. Unser Leitbild ist der Kompass, der die Richtung unserer schulischen Gemeinschaft vorgibt. Es spiegelt unsere Werte, Ziele und Visionen wider und dient als Orientierung für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte sowie alle weiteren Akteure unserer Schule. Die Grundlage für unser Schulleitbild ist eine einfache, aber wichtige Frage: Was macht unsere Schule aus, und wohin wollen wir uns gemeinsam entwickeln? Es dient als Evaluationsgrundlage, als ein Maßstab für Qualitätssicherung und als Zielperspektive für Schulentwicklung.

Die Leitsätze konkretisieren die Schwerpunkte unserer Schul- und Unterrichtsentwicklung. Die den einzelnen thematischen Bereichen zugeordneten Ziele sind als Bestandsziele unserer schulischen Arbeit zu verstehen. Die parallel dazu aufgeführten Formulierungen der an unserer Schule realisierten Qualitätsstandards zeigt an einigen Beispielen, wie die formulierten Ziele an unserer Schule konkret umgesetzt werden. Somit wird belegt, dass es sich bei den Zielformulierungen nicht um Postulate, sondern um wahrnehmbare Schulrealität handelt.

Das Leitbild soll die Vielfalt unserer Gemeinschaft widerspiegeln. Deshalb ist es uns wichtig, möglichst viele Perspektiven einzubeziehen. In Workshops, Umfragen, Gremiensitzungen und auf Konferenzen sammeln und diskutieren wir regelmäßig Ideen, Meinungen und Wünsche. So können wir sicherstellen, dass sich jede und jeder in unserem Leitbild wiederfindet und sich aktiv an der Umsetzung beteiligt. Die zentralen Aspekte, die sich im Laufe des Prozesses herauskristallisiert haben, sind:

- Respekt

- Vielfalt

- Innovation

- Selbstständigkeit

- Demokratie

Die Arbeit am Leitbild unserer Schule unterliegt einer regelmäßigen und konsequenten Evaluierung und Aktualisierung. Prozessorientierung steht im Vordergrund.

So wurde das erstmalig 2018 unter Einbeziehung aller am Schulleben beteiligten Gruppen formulierte Leitbild im Schuljahr 2022/2023 einer intensiven Überprüfung und Aktualisierung unterzogen und z. B. um den inzwischen sehr wichtig gewordenen Aspekt der Nachhaltigkeit ergänzt. Die erneute intensive Auseinandersetzung aller am Schulleben beteiligter Personen mit dem Leitbild und seinen Konkretisierungen hat auch die Dimension von Entwicklungsbedarfen für die Zukunft einbezogen und auf diese Weise wertvolle Impulse für die weitere Schul- und Unterrichtsentwicklung gegeben. Beispielhaft seien hier der Wunsch nach Ausweitung des AG-Angebotes, Einrichtung eines bilingualen Angebots, Durchführung eines Schulfestes im Rahmen des Schullebens genannt. Die genannten Aspekte wurden umgehend in Angriff genommen und bereits im folgenden Schuljahr umgesetzt. Andere Entwicklungsimpulse wie zum Bespiel der sinnvolle Gebrauch von digitalen Endgeräten auf dem Schulgelände, ein Strategieplan für den Umgang mit KI und die Stärkung der Lesekompetenzen bilden unter anderen Bereichen Arbeitsschwerpunkte für aktuelle Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozesse.

Generell werden die Gremien Schülervertretung, Elternpflegschaft und Lehrerkonferenz regelmäßig an der Weiterentwicklung unseres Leitbildes beteiligt. Dies geschieht im Rahmen von Diskussionen und Auseinandersetzungen in themenbezogenen Arbeitsgruppen, in den entsprechenden Gremien und ganz besonders auch in der Steuergruppe „Globale Schulentwicklung“. Regelmäßig überprüfen wir, ob unser Leitbild noch zeitgemäß ist, und passen es, wenn nötig, den aktuellen Herausforderungen an.

Unser Leitbild ist kein starres Dokument, sondern ein lebendiges Element unseres Schullebens. Es ist die Grundlage für Schulentwicklung und damit für das Schulprogramm. Es soll unseren Schulalltag prägen – von der Unterrichtsgestaltung über Projekte bis hin zu schulischen Veranstaltungen.

Die nachfolgenden Übersichten zeigen, wie und wo die Leitsätze aktuell konkret umgesetzt und wahrgenommen werden. Basis der Übersicht waren Befragungen in den drei Gremien Schülervertretung, Schulpflegschaft und Lehrerkonferenz.

RESPEKT

Respekt, Achtsamkeit, Offenheit und Toleranz sorgen für ein gemeinsames Erleben der Schule.

| Ziele | Qualitätsstandards und exemplarische Konkretisierungen |

|

|

INNOVATION

Durch Engagement, Motivation und Qualifizierung sorgen wir für einen Weitblick auf zukünftige Herausforderungen, für innovative Ideen, Nachhaltigkeit und einen modernen Unterricht.

| Ziele | Qualitätsstandards und exemplarische Konkretisierungen |

|

|

SELBSTSTÄNDIGKEIT

Erziehung zu Selbstständigkeit, Verantwortung und kritischer Reflexionsfähigkeit ist das Ziel von qualifiziertem Unterricht.

| Ziele | Qualitätsstandards und exemplarische Konkretisierungen |

|

|

DEMOKRATIE

Demokratische Prinzipien zeichnen die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern aus und legen die Grundlage für die gemeinsame Gestaltung unserer Schule.

| Ziele | Qualitätsstandards und exemplarische Konkretisierungen |

|

|

VIELFALT / FÖRDERUNG

Stärken und Begabungen werden durch individuelle Förderung und ein vielfältiges Programm ausgebaut.

| Ziele | Qualitätsstandards und exemplarische Konkretisierungen |

|

|

2. Aktuelles unterrichtliches Bildungsangebot

Das Gymnasium Remigianum ist das größte Gymnasium im Kreis Borken. Aufgrund der Größe der Schule kann die Schule ihren Schülerinnen und Schülern ein sehr großes Lerngebot bereits in der Sekundarstufe I machen, das sich in der Oberstufe fortsetzt. So sind fast alle Kurse auch als Leistungskurse wählbar. Unter anderem durch das umfangreiche Kursangebot, das in der Oberstufe zusätzlich eine Reihe von Projektkursangeboten einschließt, erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Schullaufbahn entsprechend individuellen Neigungen und Schwerpunktsetzungen auszurichten.

Nicht zuletzt durch die Ermöglichung einer stark individualisierten Schullaufbahngestaltung entwickelt unsere Schule eine Strahlkraft, die über die Stadtgrenzen deutlich hinausgeht. So nehmen viele Schülerinnen und Schüler teilweise lange Fahrtwege in Kauf, um gerade die besonderen Möglichkeiten in den MINT-Fächern und das überdurchschnittliche Sprachenangebot wahrzunehmen.

Hinsichtlich der Möglichkeit der Schwerpunktsetzung im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich ist besonders die Tatsache hervorzuheben, dass unsere Schule als Mint-Excellenz-Schule[1] sehr breit aufgestellt ist. Die lernförderliche Nutzung der Digitalisierung[2] an unserem Gymnasium wurde durch die Auszeichnung als digitale Schule bestätigt.

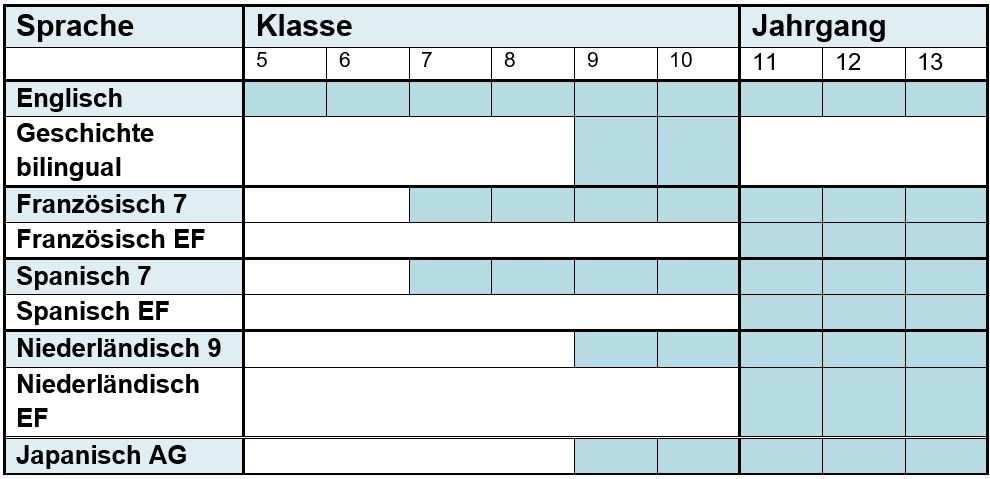

Im Bereich der Fremdsprachen können neben Englisch die Sprachen Französisch, Spanisch, Latein und Niederländisch gewählt und erlernt werden. Im Fach Japanisch gibt es regelmäßig AG-Angebote. Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler beim Fremdsprachenerwerb durch die Möglichkeit, an verschiedenen Austauschprogramm teilzunehmen. Bestätigt wird das große Engagement in den Zertifizierungen als EUREGIO-Profilschule und als Europaschule in NRW.

Weitere Schwerpunkte unserer schulischen Arbeit sind der künstlerisch-musische Bereich sowie ein umfassendes Angebot im Sportbereich mit der Möglichkeit, bereits jetzt Sport als 4. Abiturfach zu wählen.

In unserer Willkommensklasse befinden sich immer ca. 45 internationale Schülerinnen und Schüler, die auf unterschiedlichen Niveaustufen in der Erstförderung Deutsch als Zweitsprache unterrichtet werden.[3] Der Unterricht umfasst sowohl DAZ-Unterricht als auch Fachunterricht im Klassenverband. Im Rahmen des DAZ-Unterrichts werden die Schülerinnen und Schüler individuell, ihrem Leistungsniveau entsprechend, unterrichtet und gefördert, sodass die Binnendifferenzierung hier auf jeden Schüler, jede Schülerin zugeschnitten ist.

Eine gleichzeitige Integration in eine alters- und leistungsadäquate Lerngruppe im Rahmen des Fachunterrichts erleichtert die Integration.

3. Aktuelles außerunterrichtliches Angebot

Neben dem rein unterrichtlichen Angebot unserer Schule, das stark individualisierte Schwerpunktsetzungen zum Beispiel durch Profilangebote ab Klasse 5 vorsieht, haben unsere Schülerinnen und Schüler weitere Optionen, die es ihnen ermöglichen, ihre Schulausbildung interessengeleitet zu gestalten.

In nahezu allen Fächern aber auch überfachlich und außerunterrichtlich nimmt das Remigianum an Wettbewerben teil, leistungsstarke Schülerinnen und Schüler an Spitzenwettbewerben, ganze Lerngruppen an Breitenwettbewerben. Hier ein chronologischer Auszug aus den erfolgreichen Wettbewerbsteilnahmen in den letzten Jahren: Jugend debattiert, Jugend forscht, Schüler machen MINT, Essay-Wettbewerb, Bolyai-Wettbewerb, Informatik-Biber, Känguru der Mathematik, Schulradeln, Jugend trainiert für Olympia, EU-Übersetzungswettbewerb, Kopfrechnen-Meisterschaft, Schulschach, Heureka, Europäischer Statistikwettbewerb, Dr.-Hans-Riegel-Fachpreis, Klimapreis Kreis Borken, freestyle physics, World Robot Olympiad, Mathematikolympiade, Europe4Youth-Wettbewerb, Jugendgeschichtspreis.

Der offene Ganztag ist nach umfangreicher Evaluation in einem Schulentwicklungsprozess in den vergangenen zwei Jahren komplett neu konzipiert worden. Dabei waren sowohl die geänderten Betreuungsbedarfe in der Elternschaft als auch die Interessenslage der Schülerinnen und Schüler sowie die Schaffung von neuen personellen Ressourcen wichtige Aspekte.[4] Neben Betreuungsangeboten und dem Lernbüro gehören vielfältige Arbeitsgemeinschaften regelmäßig zum Nachmittagsangebot, z. B. Fußball, Schulmannschaften „Jugend trainiert für Olympia“, Reiten, Rettungsschwimmen, Schach, Yoga, Schulband, Schulblasorchester, Schulchor, Theater, Backen, Schulgarten, Holzwerkstatt, Basteln, Tastenschreiben, Lego-Mind-Storm, 3-D-Druck-Maker-Space, Diversität, Rechtskunde, Schule mit Courage, Schulsanitätsdienst

Da die Entwicklung jedes Schülers, jeder Schülerin nur dann zur optimalen Entfaltung gelangen kann, wenn diese sich als Teil einer Gemeinschaft wahrnehmen, unternehmen wir an unserer Schule zudem vielfältige Aktivitäten, die dieses Gemeinschaftsgefühl entwickeln und stärken.

Beispielhaft seien in diesem Zusammenhang der traditionelle „Fit-for-us“ Tag Anfang Oktober, der Rem(m)i-Demmi-Kulturtag, die MINT-Gala, zahlreiche Theateraufführungen unserer Schule sowie regelmäßige Schulfeste genannt.

4. Positionierung in der regionalen Bildungslandschaft

Das Gymnasium Remigianum gehört mit etwa 1300 Schülerinnen und Schülern zu den größten Gymnasien im Regierungsbezirk Münster und ist das größte Gymnasium im Kreis Borken. Die Eingangsklassenbildung erfolgt seit vielen Jahren sechszügig. Schulträger ist die Stadt Borken. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über das Stadtgebiet sowie über Nachbarorte wie Raesfeld, Velen, Heiden und Reken. Insgesamt stammen etwa 50 % der Schülerschaft aus Borken und seinen Ortsteilen, die anderen 50 % aus dem Umland.

Unsere Schule wurde dem Standorttyp 1 zugeordnet. Der Sozialindex für unsere Schule wird vom Ministerium für Schule und Bildung mit 2 angegeben.

Das Gymnasium Remigianum ist das einzige öffentliche Gymnasium in der Kreisstadt Borken. Als solches bildet es zusammen mit den beiden Realschulen in Borken den Rumpf eines dreigliedrigen Schulsystems.

Die Zusammenarbeit mit den beiden Gesamtschulen der Stadt Borken sowie dem benachbarten Berufskolleg und dem privaten Gymnasium in Burlo gestaltet sich ausnahmslos sehr kooperativ. Die Durchlässigkeit der Schulformen funktioniert zuverlässig, auch wenn knappe Schulplätze insgesamt eine Herausforderung darstellen.

Ein umfassendes Übergangsmanagement hinsichtlich des Übergangs Grundschule – Gymnasium, sowie in Bezug auf den Übergang in die gymnasiale Oberstufe ermöglicht die bruchlose Gestaltung von Schullaufbahnen. Aufgrund umfangreicher Beratungs- und Unterstützungsangebote gehen 98 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler am Ende der Sekundarstufe I in unsere gymnasiale Oberstufe über. Dort werden sie unter Einbeziehung wissenschaftspropädeutischer Methoden und Arbeitsweisen auf das Abitur vorbereitet. Eine Besonderheit ist die sehr hohe Quote an sog. Seitensteigern in der Einführungsphase. Bis zu 40 Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulformen oder Nachbargymnasien entscheiden sich für den Besuch der gymnasialen Oberstufe am Gymnasium Remigianum, zumeist aufgrund des großen Fächerangebots in Grund- und Leistungskursen und des guten Rufs, den unsere Schule in der Borkener Schullandschaft genießt. Sowohl aktuellen als auch potenziell zukünftigen Schülerinnen und Schülern ist weithin bekannt, dass das Remigianum sehr viel Wert auf die Ausgestaltung einer Gemeinschaft legt, in der Schülerinnen und Schüler sich wohl fühlen können.

Das Gymnasium Remigianum arbeitet sehr intensiv im Regionalen Bildungsnetzwerk Kreis Borken mit. So nehmen Schulvertretungen regelmäßig an Bildungskonferenzen sowie an Veranstaltungen im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW“ teil. Als Klimabotschafter und zweifacher Preisträger des Klimapreises des Kreises Borken ist die Schule ein wichtiger Akteur im Klimakreis Borken.

5. Personalausstattung

Am Gymnasium Remigianum arbeiten fast 100 Lehrkräfte, ca. 60 % in Vollzeit und 40 % in Teilzeit.

Von den aufgeführten Lehrpersonen sind drei Lehrerinnen und Lehrer als Fachleiter am Studienseminar Bocholt tätig. Dort bilden sie Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter in den Fächern Deutsch, Englisch und Spanisch aus.

Vier Lehrkräfte arbeiten neben ihrer rein unterrichtlichen Tätigkeit zusätzlich als Fachberater in unterschiedlichen Fächern eng mit der Bezirksregierung Münster zusammen. Zwei Lehrer sind als Dozenten für Zertifikatskurse in Informatik und Physik regelmäßig teilabgeordnet.

Neben dem Lehrpersonal verfügt die Schule seit vielen Jahren über einen Schulverwaltungsassistenten, der umfangreiche Tätigkeiten im Verwaltungsbereich und für das Kollegium übernimmt.

Referendare und Referendarinnen, die im Rahmen ihrer Ausbildung sowohl selbstständigen als auch angeleiteten Unterricht erteilen, bereichern unsere Schule. Zudem absolvieren regelmäßig Studentinnen und Studenten ihre Praxissemester oder andere Praktika an unserer Schule.

6. Stand der Digitalisierung

Das Gymnasium Remigianum hat in den letzten Jahren ein umfangreiches Konzept im Bereich der Digitalisierung erarbeitet.[5] Eine zentrale Rolle dabei spielt die Integration von iPads in den Unterricht, wodurch für Schülerinnen und Schüler eine moderne und interaktive Lernumgebung geschaffen wurde, um sie optimal auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorzubereiten.

Im Rahmen des Digitalisierungsprozesses wurde mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 die Arbeit mit dem iPad in allen Jahrgangsstufen ab der Jahrgangsstufe 5 (2. Halbjahr) eingeführt.

Die Lehrkräfte der Schule werden durch den Schulträger mit individuellen iPads ausgestattet. Die iPads der Schülerinnen und Schüler werden in der Regel von den Eltern angeschafft. Wo dies nicht möglich ist, stellt die Stadt Borken den Schülerinnen und Schülern ein Leihgerät zur Verfügung.

Das digitale Lernmanagementsystem Logineo NRW stellt eine wichtige Basis für individuelles und selbstgesteuertes Lernen dar. Zusätzlich wird damit eine sichere Kommunikationsmöglichkeit geschaffen.

Für den Bildungsauftrag bezüglich künstlicher Intelligenz verfügen alle Lehrerinnen und Lehrer über einen Zugang zu einer Plattform, die einen datenschutzkonformen Zugriff auf KI-Systme ermöglicht.

Ein weiterer wichtiger Baustein unseres Digitalisierungskonzepts ist die Bereitstellung einer modernen IT-Infrastruktur. Stabile WLAN-Verbindungen und leistungsfähige Server gewährleisten einen reibungslosen Ablauf des digitalen Unterrichts und unterstützen die Verwaltung von Lerninhalten.

Die gezielte Nutzung digitaler Medien bereichert das Lernen an unserer Schule und bereitet unsere Schülerinnen und Schüler optimal auf die Anforderungen der digitalen Gesellschaft vor.

Die Schule hat aktuell einen Schulentwicklungsschwerpunkt auf der Implementation und die Umsetzung eines KI-Strategieplans gelegt. Dazu werden Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer geschaffen. Zusätzlich ist das Gymnasium Remigianum Referenzschule in einem Netzwerk der Zukunftsschulen NRW, das sich mit dem Thema KI in Schulen auseinandersetzt, sich gegenseitig unterstützt und einen regelmäßigen Austausch dazu pflegt.

Um die Entwicklung des Strategieplans adressatenorientiert zu gestalten, werden Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte durch gezielte Befragungen regelmäßig z. B. über Umfragen in den Prozess einbezogen.

Pad-Einsatz im Unterricht

Die Verwendung von iPads im Unterricht bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Es ist am Gymnasium Remigianum aber auch ganz besonders wichtig, analoge Arbeitsweisen beizubehalten, wo immer dies sinnvoll für den Lernertrag ist, denn für die Erweiterung vieler Kompetenzen können analoge Arbeitsmaterialien und Unterrichtssettings durchaus lernförderlicher sein.

Es ist geplant, dass im Frühjahr 2027 die flächendeckende Einführung der iPads am Gymnasium Remigianum umfänglich datenbasiert evaluiert wird. Aus dem Evaluationsprozess werden dann konkrete weitere Entwicklungsschritte abgeleitet.

Implementation in den Fächern

Die Integration des digitalen Lernens in den Lehrplan erfolgt durch Beiträge aller Fächer auf Basis des Medienkompetenzrahmens. In den Naturwissenschaften können Simulationen und Experimente digital durchgeführt werden, während in den Geisteswissenschaften z. B. interaktive Bücher und Dokumentationen zum Einsatz kommen. In den Fremdsprachen profitieren die Schüler von multimedialen Lernmethoden und authentischen Unterrichtsmaterialien, die das Hör- und Leseverständnis verbessern.

Zukunftsperspektiven

Digitalisierung und KI eröffnen vielfältige Zukunftsperspektiven. Durch digitale Lernplattformen und KI-gestützte Tools wird der Unterricht individueller und flexibler gestaltet. Schülerinnen und Schüler lernen in ihrem eigenen Tempo und erhalten gezieltes Feedback, während ihre Medienkompetenz weiter gestärkt wird. Zukünftig liegt der Fokus verstärkt auf personalisierten Lernprozessen, bei denen KI individuelle Lernwege unterstützt. Ziel ist es, moderne Technologien verantwortungsbewusst und nachhaltig in den Schulalltag zu integrieren.

Siegel „Digitale Schule“

Wir freuen uns, dass unser Gymnasium mit dem Siegel „Digitale Schule“ ausgezeichnet wurde. Dieses Siegel würdigt Schulen, die digitale Bildung vorbildlich in den Schulalltag integrieren, innovative Konzepte in den Bereichen Unterricht, digitale Infrastruktur und Lehrerfortbildung umsetzen und zukunftsorientierte Lernmöglichkeiten bieten.

7. Räumliche Bedingungen

Das Hauptgebäude unserer Schule verfügt über 50 Klassenräume und 20 Fachräume, von denen der RemiMAKERSPACE und RemiBREAK-Raum ein besonderes Raumkonzept haben. Der Makerspace steht allen Schülerinnen und Schüler für individuelle Projekte im Bereich des 3D-Drucks zur Verfügung. Im RemiBREAK-Raum finden die offene Ganztagsbetreuung sowie Peer-to-peer-Unterstützungsangebote statt, z. B. die Angebote der Technikscouts.

Die Fach- und Klassenräume unserer Schule sind in medialer und technischer Hinsicht sehr gut ausgestattet. In allen Kurs- und Klassenräumen sind interaktive Smartboards oder Beamer sowie Dokumentenkameras installiert. Die auf den Dienst-iPads von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften erstellten Materialien können in allen Unterrichtsräumen gespiegelt werden.

Zusätzlich zum Hauptgebäude verfügt die Schule über ein multifunktional genutztes Nebengebäude. Hier ist der Schulkiosk sowie ein großzügig angelegter Oberstufen-aufenthaltsraum BASE (Begegnung-Arbeiten-Sprechen-Essen) untergebracht. Hier finden auch Konferenzen und Veranstaltungen des Schullebens statt.

Es stehen für Beratungsgespräche und Gruppensitzungen ausreichend Räume zur Verfügung, die von den Durchführenden selbstständig digital gebucht werden können.

Mit zunehmender Schülerzahl, die sich aufgrund von steigenden Anmeldezahlen sowie der Wiedereinführung des neunjährigen gymnasialen Bildungsgangs ergeben hat, werden weitere räumliche Ressourcen für Unterricht nötig. Diese werden vom Schulträger in einer Dépendance zur Verfügung gestellt, die sich ca. 300 m entfernt im sogenannten Duesbergforum befindet. Hier ist ein längerfristiger Schulentwicklungsprozess mit konkreten Meilensteinen intendiert, in den auch der Schulträger eingebunden ist. Ziel ist eine gelungene aktive Integration der dort ausgelagerten Lerngruppen in die Schulgemeinschaft des Gymnasium Remigianum.

8. Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Im Bereich der Studien- und Berufsorientierung, der Bildung für nachhaltige Entwicklung, des MINT-EC-Profils, des Europaschulkonzeptes sind besonders intensive Kooperationen entstanden, diese werden gepflegt, regelmäßig evaluiert und weiter ausgebaut.[6]

Realisiert wird die Zusammenarbeit mit einer Öffnung von Schule durch fachbezogene Exkursionen, durch Einladung von außerschulischen Experten, durch fachbezogene Praktika bei externen Partnern, sowie durch Zusammenarbeit mit externen Partnern im Rahmen von Projektkursen.

Ganz besonders intensiv ist die Zusammenarbeit mit externen Partnern im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Hier sei z. B. auf den Energiepark Saerbeck, die Biologische Station Zwillbrock und die Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland in Gescher verwiesen.

Neben dieser Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern erfolgt eine intensive Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen in Borken.

An dieser Stelle sei besonders die regionale Schulberatungsstelle mit ihren umfangreichen Unterstützungsangeboten genannt, die von Lehrkräften und Schulleitung aufgrund der Qualität sehr intensiv für Beratung und Fortbildung genutzt wird.

9. Evaluation von Schulentwicklungsprozessen und Weiterentwicklung des Schulprogramms

Die systematische Evaluation schulischer Prozesse ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätsentwicklung am Gymnasium Remigianum. Sie dient sowohl der Qualitätssicherung als auch der gezielten Schulentwicklung.

Ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung unserer Schule bestand in der Rückmeldung durch die Qualitätsanalyse im Jahr 2016. Im Zusammenhang mit den im QA-Bericht formulierten Monita wurde der Entwicklungsstand unserer Schule in Form einer Stärken – Schwächenanalyse erfasst und diese in eine Entwicklungsbedarfsanalyse überführt. Auf dieser Grundlage wurden Entwicklungsziele formuliert und priorisiert. Beispielhaft kann hier die Entwicklung eines Leitbildes genannt werden, das konkrete, von der Schulgemeinschaft gemeinsam festgelegte Ziele, sowie deren Umsetzung darlegt. Weitere Entwicklungsschwerpunkte, die in zeitlicher Nähe zur Rückmeldung durch die QA erfolgten, bestanden in der Ausweitung von Teamstrukturen etwa im Zusammenhang mit der „kollegialen Hospitation“ und bei der Einrichtung von Klassenleitungsteams, sowie in der Ausweitung von Förder- und Forderangeboten im unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Bereich.

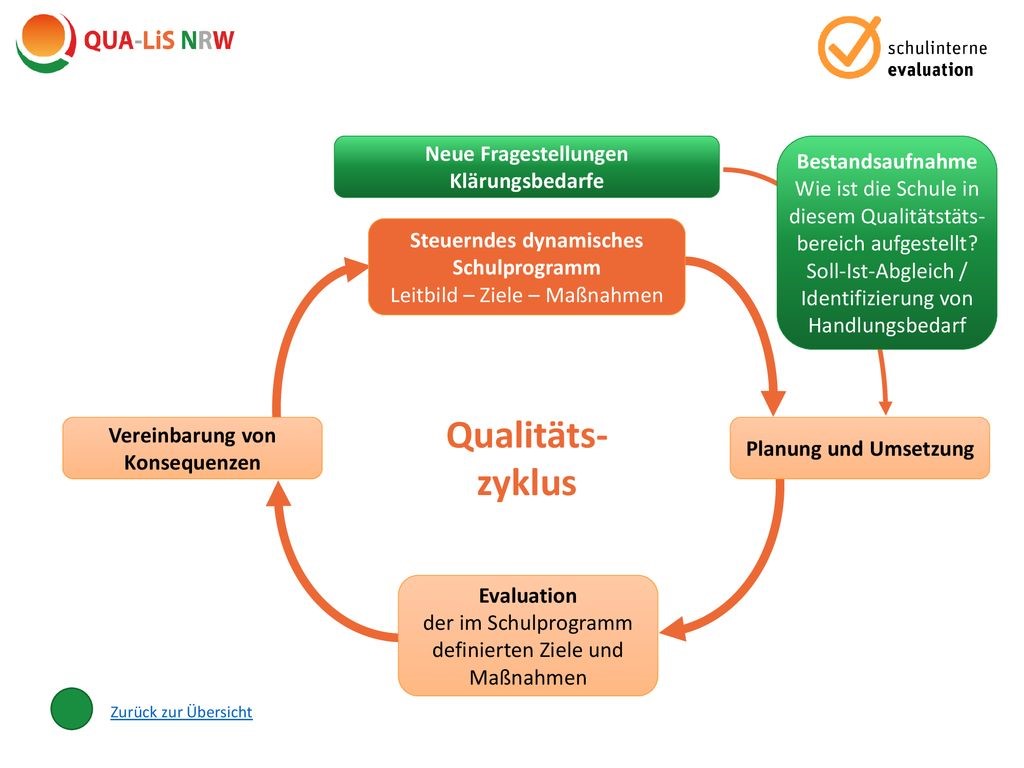

Mit dem Wechsel in der Schulleitung 2022 wurde der Ausbau einer systematischen Evaluationskultur am Gymnasium Remigianum noch einmal besonders in den Blick genommen. Dabei wurde eine stärkere Orientierung am Referenzrahmen Schulqualität NRW und am Qualitätszyklus von QUA-LiS NRW umgesetzt.

Unser Ziel ist es seitdem, immer mehr datenbasiert Schulentwicklungsprozesse zu steuern, Entwicklungsprioritäten festzulegen und nachhaltige Verbesserungen zu erzielen.

Die Evaluation erfolgt nun in einem kontinuierlichen Zyklus aus Datenerhebung, Analyse, Reflexion und Maßnahmenplanung, sodass schulische Innovationen fundiert und zielgerichtet vorangetrieben werden. Dabei spielt die Beteiligung der gesamten Schulgemeinschaft – insbesondere der Schülervertretung, Elternschaft und Lehrkräfte – eine zentrale Rolle. Wertvolle Ideengeberin ist auch hier die Arbeitsgruppe „Globalen Schulentwicklung“, die aus Vertretern aller Gruppen besteht.

In der Maßnahmenplanung arbeiten wir mit schulinternen Strategieplänen. Sie integrieren eine Zeitleiste, weisen kurz-, mittel- und langfristig Aufgaben für die verschiedenen Akteure aus und nennen Indikatoren zur Überprüfung des Entwicklungsstandes.[1]

Kurzfristige Maßnahmen (Schuljahreszyklus)

Schulentwicklungsprozesse am Gymnasium Remigianum sind aufgrund guter Erfahrungen an unserer Schule wo immer möglich auf Schuljahre ausgelegt. Während des laufenden Schuljahres erfolgen regelmäßige Evaluationen bestehender Maßnahmen, um ihre Wirksamkeit zu überprüfen und Anpassungsbedarfe frühzeitig zu erkennen.

Ein zentrales Instrument der kurzfristigen Evaluation sind regelmäßige digitale Umfragen mit Edkimo, die in verschiedenen Jahrgangsstufen sowie unter Lehrkräften und Eltern durchgeführt werden. Diese Befragungen liefern wertvolle Erkenntnisse über die Zufriedenheit, Herausforderungen und Verbesserungspotenziale im Unterricht sowie im gesamten Schulbetrieb.

Ergänzend dazu erfolgt eine systematische Sichtung und Analyse schulischer Leistungsdaten. Vergleichsarbeiten in Klasse 8 (VERA 8), die zentralen Prüfungen in Klasse 10 sowie die Ergebnisse des Zentralabiturs werden in den Fachkonferenzen reflektiert und auf Entwicklungspotenziale hin untersucht. So können Fachschaften gezielt Maßnahmen zur Optimierung des Unterrichts und zur individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler entwickeln.

Parallel dazu werden fortlaufend Fortbildungsbedarfe im Kollegium zu geplanten und laufenden Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozessen identifiziert. So können gezielt Maßnahmen entwickelt werden, um die Schulqualität weiterzuentwickeln. Die daraus resultierenden Fortbildungsangebote werden regelmäßig evaluiert, um ihre Effektivität sicherzustellen.[2]

Mittelfristige Maßnahmen (jährliche Planung und Priorisierung)

Jedes Jahr im Mai werden aufgrund der wahrgenommenen Bedarfe die für das kommende Schuljahr vorgesehenen Schulentwicklungsprozesse in den schulischen Gremien (Lehrerkonferenz, Schulpflegschaft, Schülervertretung) vorgestellt.

Anschließend werden Arbeitsgruppen mit klar definierten Zielen und Verantwortlichkeiten gebildet. Jede Arbeitsgruppe wird von einer verantwortlichen Person geleitet und beginnt ihre Tätigkeit nach den Sommerferien. Die Gruppen entwickeln konkrete Konzepte, organisieren Fortbildungen und setzen gezielte Maßnahmen um. Schüler- und Elternvertretungen sind aktiv in die Arbeitsprozesse eingebunden, um die Perspektiven aller Beteiligten zu berücksichtigen.

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppen im Bereich Schul- und Unterrichtsentwicklung setzen sich bei gelungenen, erprobten Konzepten für eine breit gestreute Erprobung ein und wirken nach erfolgreicher Evaluation auf eine Implementation der entsprechenden Konzepte in den schulinternen Curricula der Fächer bzw. auf Verankerung im Schulprogramm hin.[3]

Langfristige Maßnahmen (strategische Schulentwicklung und nachhaltige Qualitätssicherung)

Langfristig zielt die Evaluation am Gymnasium Remigianum darauf ab, schulische Qualitätsentwicklung auf einer strategischen und nachhaltigen Ebene zu verankern. Dies geschieht durch eine kontinuierliche Überprüfung und Fortschreibung des Evaluationskonzepts sowie durch eine verstärkte Vernetzung mit externen Qualitätssicherungsinstrumenten.

Dazu gehören:

- Regelmäßige externe Evaluationen (z. B. durch die Qualitätsanalyse NRW)

- Vergleichsstudien und wissenschaftliche Begleitforschung, um Entwicklungen an unserer Schule in größere bildungspolitische Kontexte einzuordnen (z. B. ICILS 2023 im Bereich der Digitalisierung)

Ein besonderer Fokus liegt auf der langfristigen Analyse von Schülerleistungen. Die kontinuierliche Beobachtung von Lernentwicklungen über mehrere Jahre hinweg ermöglicht gezielte Anpassungen in der Unterrichts- und Schulentwicklung. So ruht die Auswertung der VERA8-Ergebnisse z. B. auf zwei Schultern: Während sich die Koordination der Mittelstufe um die Vorbereitung und Durchführung der Vergleichsarbeiten kümmert, liegt die Auswertung der Ergebnisse in den Händen der Koordinatorin für Schulentwicklung, die in enger Zusammenarbeit mit den Fachschaften die Ergebnisse bearbeitet.

Ebenso von zentraler Bedeutung ist die Evaluation der Lehr- und Lernprozesse im digitalen Wandel. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung im Bildungswesen wird regelmäßig überprüft, wie sich der Einsatz digitaler Medien, KI-gestützter Lernmethoden und innovativer Unterrichtsformate auf die Lernqualität und -motivation auswirken. Ein großer Evaluationsprozess ist hier erst für das Schuljahr 2027-28 geplant, weil dann die Arbeit mit iPads und der KI ausreichend implementiert sein wird, um eine verlässliche Datenlage für weitere Steuerungsprozesse zur Verfügung zu haben.

Mikro-Maßnahmen: Flexible Anpassungen für eine agile Schulentwicklung

Neben den dargestellten langfristig geplanten Evaluationsprozessen setzt das Gymnasium Remigianum gezielt Mikro-Maßnahmen ein. Diese Maßnahmen werden ad hoc bei unmittelbarem Handlungsbedarf oder zur direkten Optimierung kleinerer Prozesse umgesetzt. Sie ermöglichen eine schnelle Reaktion auf aktuelle Herausforderungen, ohne umfangreiche Abstimmungsprozesse.

Typische Mikro-Maßnahmen sind beispielsweise spontane Anpassungen im Schulalltag, Optimierungen von Kommunikationswegen, kleine strukturelle Verbesserungen im Unterrichtsablauf oder die Einführung effizienterer organisatorischer Abläufe. Auch schüler- oder elternseitige Anregungen können auf diese Weise schnell und unbürokratisch Berücksichtigung finden.

Mikro-Maßnahmen stärken die agile Schulentwicklung wahrnehmbar. Sie tragen zu großer Zufriedenheit bei, weil Verbesserungen unmittelbar spürbar werden, ohne langwierige Entscheidungsprozesse abzuwarten. Die Selbstwirksamkeit der Ideengeber wird unterstützt. Eingesetzt werden Mikromaßnahmen allerdings nur, wenn eine von allen Seiten reibungsfreie Umsetzung garantiert ist. Beispielhaft seien hier die Themen „Regenpause“ und „Umgang mit rassistischen Äußerungen im Schulalltag“ genannt.

Evaluation im Kontext Unterricht

Unterricht am Gymnasium Remigianum basiert auf einer starken Feedbackkultur. Regelmäßige Feedbackgespräche, digitale Umfragen und gezielte Reflexionsphasen ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, ihre Wahrnehmung des Unterrichts einzubringen und aktiv an der Gestaltung der Lernprozesse mitzuwirken.

Gleichzeitig pflegen wir eine positive Fehlerkultur: Fehler werden als Teil des Lernprozesses verstanden und gezielt genutzt, um Denkprozesse zu fördern und nachhaltiges Verstehen zu ermöglichen. Lehrkräfte setzen bewusst Methoden ein, die eine offene Fehleranalyse ermöglichen, etwa durch gemeinsame Reflexion von Lösungswegen und fehlerfreundliche Lernräume. Ziel ist es, durch Feedbackschleifen die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler zu stärken und ihre Lernstrategien nachhaltig zu verbessern.

Zusammenfassung

Das Gymnasium Remigianum versteht Evaluation nicht als isolierte Bestandsaufnahme, sondern als lebendigen und dynamischen Prozess, der eine nachhaltige Schul- und Unterrichtsentwicklung ermöglicht. Die strukturierte und systematische Verankerung der Evaluationsmaßnahmen gewährleistet, dass schulische Veränderungsprozesse zielgerichtet, datenbasiert und partizipativ gestaltet werden. Evaluation ist damit eine wichtige Basis für die weitere Schulprogrammarbeit.

[1] Siehe exemplarischer Strategieplan für den Schulentwicklungsprozess „Umgang mit KI“

[2] Siehe gesondertes Konzept FORTBILDUNG

[3] Konkretes dazu im Abschnitt zur Qualitätsentwicklung.

[1] Siehe gesondertes Konzept MINT

[2] Siehe gesondertes Konzept LERNEN UND LEHREN MIT DIGITALEN MEDIEN

[3] Siehe gesondertes Konzept ERSTFÖRDERUNG

[4] Siehe Übersicht REMI AM NACHMITTAG .

[5] Siehe gesondertes Konzept LERNEN UND LEHREN MIT DIGITALEN MEDIEN

[6] Siehe gesonderte Konzepte KAOA, MINT

II. Unterricht

1. Gemeinsames Qualitätsverständnis von Unterricht

Der folgende Text ist das Arbeitsergebnis der intensiven Auseinandersetzung mit dem gemeinsamen Qualitätsverständnis von Unterricht am Gymnasium Remigianum innerhalb der Lehrerkonferenz. Die Aussagen erfreuen sich einer hohen gleichsinnigen Akzeptanz im Kollegium. Diese Akzeptanz unterstützt die Umsetzung des gemeinsamen Qualitätsverständnisses im eigenen, konkreten unterrichtlichen Handeln maßgeblich.

Der Unterricht ist so angelegt, dass er im Rahmen von Richtlinien und Lehrplänen kognitiv aktivierende Inhalte auswählt, die von ihrem Lerngehalt her exemplarischen Charakter haben. Zudem sollen durch den Unterricht problemlösende Kompetenzen gefördert werden. Es werden Methoden verwendet, die sowohl individuelle als auch gemeinsame (kooperative Methoden) Formen der Aneignung erlauben. Die Lehrkraft instruiert, moderiert, unterstützt Lernprozesse und fördert Selbststeuerungskompetenzen zum Beispiel mithilfe von Kompetenzrastern in ausgewogener Balance. Die Schülerinnen und Schüler lernen selbständig, kooperativ sowie methodenbewusst und tragen durch Aufmerksamkeit und Mitarbeitsbereitschaft zu einem gelingenden Unterricht bei.

Die Lehrkräfte richten den Unterricht an Richtlinien und Lehrplänen aus, aber auch an dem Lernfortschritt und den Verstehensprozessen jedes einzelnen Lernenden. Binnendifferenzierende Maßnahmen unterstützen in angemessenem Maße den Lernprozess des einzelnen Lernenden. Die Unterrichtsmethoden entsprechen dem Stand der modernen Unterrichtsentwicklung. Kolleginnen und Kollegen erproben neue Unterrichtsmethoden und vermitteln der Fachschaft ihre Erfahrungen. Dies erfolgt im interkollegialen Austausch, zum Beispiel im Rahmen von kollegialen Hospitationen aber auch auf den Fachkonferenzen der einzelnen Fächer. Weitere Formen der unterrichtlichen Absprache ergeben sich durch verbindliche Absprachen im Rahmen von Fachkonferenzen aber auch durch gemeinsam erstellte Klassenarbeiten und Klausuren.

Die Lehrpersonen nehmen angesteuerte Lernziele und Lernprozesse aus der Perspektive der Lerngruppe und des einzelnen Lernenden wahr, vermitteln vielfältige Lernstrategien und stärken das Zutrauen der Lernenden in die eigenen Fähigkeiten. Fehler werden als Feedback für den momentanen Stand des Lernprozesses verstanden und als Gelegenheit genutzt, Klärung und Vertiefung herbeizuführen – unter Einbeziehung der gesamten Lerngruppe. Die Schulleiterin sorgt gemeinsam mit den Fachkonferenzen für die Umsetzung von Curricula, Konzepten zur individuellen Förderung und Konzepten zu selbstständigem Lernen. Im Rahmen der Sicherung von Qualität des Unterrichts kommt der Teambildung der Lehrerinnen und Lehrer eine besondere Bedeutung zu. Maßnahmen im Bereich Teambildung entstehen unter anderem durch die Durchführung eines konzeptionell gestützten Onboardingprozesses, der auch dazu dienen soll, neue Fachkollegen möglichst schnell in die Fachschaften zu integrieren, um unterrichtliche Absprachen zu erleichtern. Zudem werden neue Kolleginnen und Kollegen in einführenden Veranstaltungen zu Beginn ihrer Tätigkeit am Gymnasium Remigianum auf den praktizierten Stand der Unterrichtsentwicklung gebracht und sie lernen hier vereinbarte Konzepte kennen.

Die Lehrerinnen und Lehrer aller Fachschaften und die Fachschaftsvorsitzenden fördern die Zusammenarbeit der Fachschaften untereinander: Materialien, Methodensammlungen, Arbeitsblätter, Klausuren und Klassenarbeiten werden (digital z. B. auf Logineo) bereitgestellt und ausgetauscht. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Vergleichbarkeit von gemeinsamen unterrichtlichen Standards, sowie auf Fachschaftsebene abgesprochene Standards der Leistungserwartungen und Leistungsbeurteilung zu sichern. Für die Lernenden entsteht Transparenz hinsichtlich der Unterrichtsinhalte und Leistungserwartungen in den verschiedenen Fächern, unter anderem durch die Hinweise auf Unterrichtsinhalte und Beurteilungskriterien zu Beginn eines jeden Schuljahres.

Um unterrichtliche Kontinuität zu erreichen, hält das Gymnasium Remigianum ein Vertretungskonzept vor, das in Vertretungsstunden nach Möglichkeit die kontinuierliche Erteilung von Fachunterricht vorsieht.

Bei vorhersehbarem Unterrichtsausfall bereiten die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer für die Vertretungslehrer Material vor, das die Kontinuität des Unterrichts gewährleistet. Entsprechendes Lehr- und Lernmaterial wird, sofern möglich, von den zu vertretenden Lehrkräften auf Logineo hochgeladen. Bei längerfristigem Unterrichtsausfall, z.B.: Elternzeit oder langfristigen Erkrankungen, wird der Unterricht dauerhaft von fest eingesetzten Fachkolleginnen und Fachkollegen vertreten.

Um unseren Schülerinnen und Schülerinnen die Teilnahme am digitalen Unterricht zu ermöglichen, erhalten auch diese gezielten Einführungen in den Umgang mit Logineo LMS und Logineo NRW sowie Unterstützungsangebote im Hinblick auf das digitale Lernen und den Umgang mit dem IPad. Der Umgang mit KI erfolgt in Abstimmung mit den Fachschaften gemäß der vom Land NRW herausgegebenen Richtlinien.

Neben digitalen Unterrichtsangeboten und Lernarrangements erhalten die Schülerinnen und Schüler unserer Schule auch weiterhin analoge Unterrichts- und Lernangebote, die je nach unterrichtlichen Voraussetzungen und Zielsetzungen eingesetzt werden.

Inzwischen wurde das Klassenbuch von analog auf digital umgestellt. Medien, iPads insbesondere auch das Smartboard und in einigen Räumen Dokumentenkameras werden genutzt, um Anschaulichkeit und Effizienz des Unterrichts zu gewährleisten. Im Medienkonzept sind im Sinne eines Spiralcurriculums der Umgang mit Medien und die Reflektion ihrer Verwendung festgelegt. Die Einrichtung eines Selbstlernzentrums mit einer Reihe von Rechnern, die den Schülerinnen und Schülern jederzeit zur Verfügung stehen, und einer interaktiven Tafel erlaubt die eigene Recherche auch außerhalb der Unterrichtszeiten. Die Einführung in erste Schritte zur Textverarbeitung und die Einbindung in das EDV-System erfolgt in den Ergänzungsstunden (Forschen und Entdecken, Leselust, Musik Aktiv, Englisch Plus). Ein Methodencurriculum sichert fächerübergreifend die verlässliche Einführung von methodischen Kenntnissen und Fertigkeiten.

Im Oberstufenunterricht ist neben den klassischen „Fachraumfächern“ für einige Fächer das Fachraumprinzip (Niederländisch, Erdkunde,) eingeführt worden. Diese Räume sind mit den erforderlichen Medien und Nachschlagewerken ausgestattet. Die Lern- und Unterrichtsumgebung ist in modernen, renovierten Klassenzimmern ansprechend gestaltet. Der Schulträger sorgt für eine adäquate Ausstattung.

2. Schülerorientierung: Individuelle Förderung

Der Regelunterricht orientiert sich am Gymnasium Remigianum in hohem Maße an individueller Förderung. Exemplarisch sei hier auf die in allen schriftlichen Fächern eingeführten Kompetenzraster zur individuellen selbstverantwortlichen Arbeit hingewiesen. Aspekte der inneren Differenzierung sind wichtige Basis des Unterrichts.

Daneben hält die Schule ein umfangreiches Angebot an Förder- und Forderunterricht vor:

Förderangebote

Unser Förderkonzept basiert auf verschiedenen Säulen:

- Differenzierte Lernangebote: In den Kernfächern bieten wir Profilkurse und Arbeitsgemeinschaften an, um kleine Lernlücken zu schließen oder mehr Lernzeit zu schaffen. In Lernbüros können die Schülerinnen und Schüler kostenfrei mit älteren Remigianern lernen und Fragen zum Unterrichtsstoff stellen.

- Fachunterricht: Schon in den regulären Stunden gehen die Fachlehrkräfte auf die zunehmende Heterogenität der Klassen ein. Sie diagnostizieren besondere Kompetenzen aber auch Lernschwierigkeiten. Auf dieser Basis wird der Fachunterricht geplant und durchgeführt

- Lese– und Rechtschreibschwierigkeiten: Ein umfassendes Konzept für den Umgang mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sorgt auch in diesem Bereich für eine gezielte Förderung und lässt keinen Nachteil für den Besuch eines Gymnasiums entstehen. Alle Deutschlehrerinnen und -lehrer verfügen über eine gezielte Schulung in dem Bereich und ein spezielles Beratungsteam sorgt für eine kontinuierliche Begleitung im Förderprozess.

- Förderung stillerer Kinder: Besonders für die eher stilleren und zurückhaltenden Kinder ist der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule oft ein großer Schritt. Hier ist es besonders wichtig, die Kinder mit ihren individuellen Charaktereigenschaften ernst zu nehmen und zu respektieren. Genauso wichtig ist es aber auch, ihnen gezielte Hilfestellungen anzubieten, die es ihnen erleichtern, sich im Unterricht zu melden und ihre Ängste abzubauen. Zu diesem Zweck haben wir ein Programm entwickelt, das gezielt Techniken für den Ausbau der mündlichen Mitarbeit vermittelt und die Lernenden bei diesem Prozess unterstützt.

- Persönliche Beratung: Regelmäßige Beratungsgespräche mit unseren erfahrenen Lehrkräften helfen dabei, individuelle Stärken und Schwächen zu identifizieren und passende Fördermaßnahmen zu entwickeln.

Forderangebote

Individuelle Förderung bedeutet für uns, am Gymnasium Remigianum, auch spezifische Begabungen und Interessen zu erkennen. Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf eine gezielte Begabungsförderung.

Unsere Schule bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten, um die vielfältigen Begabungen unserer Schülerinnen und Schüler zu erkennen und zu fördern. Dabei betrachten wir sowohl kognitive als auch kreative, musische und sportliche Begabungen. Für jedes, in einem Spezialbereich begabten Kind, bieten wir unterschiedliche und maßgeschneiderte Programmbausteine an.

Unser Begabungsförderungskonzept basiert auf folgenden Säulen:

- Unterrichtliche Förderung

Beherrscht ein Schüler oder eine Schülerin den Lernstoff bereits, können beispielsweise weitere Übungseinheiten durch unterrichtliche Projekte ersetzt werden. Ziel dieses Compactings ist es, dass die Schülerinnen und Schüler in der gewonnenen Zeit selbstständig eigenen Interessen und Stärken nachgehen, sich in angereicherte Inhalte vertiefen, Kompetenzen erwerben oder Aufgabenstellungen – möglichst nach persönlichem Interesse ausgewählt – freudvoll und anstrengungsbereit bearbeiten können. So vermeidet man, dass sie lediglich eine Helferrolle für langsamere Lerner übernehmen oder Langeweile die Lernmotivation verringert.

- Drehtürmodelle

Nach einer intensiven Beratung von Eltern und den betroffenen Kindern kann man auch zusätzliche Angebote als Drehtürmodell schaffen. Ein typisches Beispiel ist die Parallelbelegung von zwei Fremdsprachen in Klasse 7 oder das digitale Drehtürangebot, das Schülerinnen und Schüler in Übungsphasen im Unterricht an Workshops und Webinaren mitarbeiten lässt, die fächerübergreifend sind und in allen Interessensbereichen Angebote schaffen.

- Ferienprogramme

Auch neben der Schule bieten wir den Schülerinnen und Schüler interessante Projekte überregionaler Kooperationspartner an, die Angebote für besonders talentierte Kinder schaffen. So arbeiten wir z.B. mit den Lernferien NRW zusammen und der Deutschen Juniorakademie NRW. Naturwissenschaftlich Interessierte nehmen an verschiedenen MINT-Camps teil.

- Wettbewerbe

Viele Wettbewerbe sind interessante Möglichkeiten, den eigenen Interessen nachzugehen und in kleinen Gruppen Fähigkeiten auszubauen. Sprachliche Angebote wie Jugend debattiert oder auch naturwissenschaftliche Programme wie Jugend forscht oder Jugend präsentiert halten für alle Interessensbereiche eine Vielzahl von attraktiven Chancen bereit. Im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia fordern wir unsere sportlichen Talente.

3. Fremdsprachen und Europaschule

Das Gymnasium Remigianum legt großen Wert auf ein umfassendes Fremdsprachenangebot, das die Schülerinnen und Schüler auf ein Leben in einer globalisierten Welt vorbereitet. Unsere Schule bietet neben dem Pflichtunterricht in Englisch auch bilingualen Unterricht im Wahlpflichtbereich II (Geschichte) an. Zudem können die Schülerinnen und Schüler Spanisch, Französisch, Niederländisch, Latein und als Arbeitsgemeinschaft Japanisch erlernen. Dieses vielfältige Angebot ermöglicht es ihnen, ihre sprachlichen Fähigkeiten zu erweitern und interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln.

Um die erworbenen Sprachkenntnisse praktisch anzuwenden und zu vertiefen, fördern wir den internationalen Austausch. Unsere Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, an Exkursionen in die benachbarten Niederlande oder nach Belgien teilzunehmen. Darüber hinaus pflegen wir Schüleraustausche mit Partnerschulen in Frankreich, Spanien, die Niederlande und Argentinien. Diese Begegnungen bieten wertvolle Einblicke in andere Kulturen und fördern das Verständnis für globale Zusammenhänge.

Ein weiterer Baustein unseres Fremdsprachen- und Europakonzepts ist die Vorbereitung auf außerschulische Sprachzertifikate. Durch gezielte Vorbereitungskurse können unsere Schülerinnen und Schüler Zertifikate in Englisch, Niederländisch, Französisch und Spanisch erwerben. Diese Zertifikate sind im späteren Berufsleben oder an Universitäten im Ausland willkommene Türöffner und unterstreichen die Qualität unserer sprachlichen Ausbildung.

Im WPII-Bereich ist das Fachangebot „Geschichte bilingual“ eingeführt werden. Der bilinguale Geschichtsunterricht soll nicht einfach Geschichtsunterricht in der Fremdsprache sein, sondern soll das Behandeln von Themengebieten erlauben, die in einem besonderen Maße einen bilingualen Mehrwert enthalten. Solche von englischsprachigen Kulturräumen geprägten Themenbereiche sind die ideale Ausgestaltung eines auf interkulturelle Kompetenz und vertieftes Verständnis ausgerichteten Konzeptes.

Unsere Bemühungen im Bereich der Fremdsprachen und der internationalen Ausrichtung wurden inzwischen durch die Auszeichnung als Europaschule gewürdigt. Diese Zertifizierung durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen ist die höchste schulische Auszeichnung für internationale Aktivitäten. Schon lange ist unsere Schule zudem Euregio-Profilschule aufgrund unserer vielfältigen Aktivitäten mit unseren niederländischen Nachbarn.

Als Euregio-Profilschule und als Europaschule setzen wir uns dafür ein, das Verständnis für europäische Werte und Kulturen zu fördern. Durch Projekte, Austauschprogramme und europabezogene Unterrichtsinhalte möchten wir unsere Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, als verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger in einem vereinten Europa zu agieren. Unsere Schule versteht sich als Ort der Begegnung, an dem Vielfalt gelebt und geschätzt wird – in einer Welt, in der das immer weniger wahrnehmbar wird.

Zusammenfassend bietet das Gymnasium Remigianum ein breitgefächertes Fremdsprachenangebot, das durch internationale Austauschprogramme und die Möglichkeit zum Erwerb von Sprachzertifikaten ergänzt wird. Die Auszeichnung als Europaschule unterstreicht unser Engagement für eine europäische und interkulturelle Bildung, die unsere Schülerinnen und Schüler auf die Herausforderungen einer globalisierten Welt vorbereitet.

4. Naturwissenschaften und MINT-EC-Schule

Eine fundierte Ausbildung im Bereich der Naturwissenschaften ist zentraler Bestandteil der Schule. Das Gymnasium Remigianum ist seit 2001 zertifizierte MINT-EC-Schule. Dieses Zertifikat des nationalen Excellence-Schulnetzwerks MINT-EC unterstreicht das Engagement, Schülerinnen und Schüler in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) besonders zu fördern.

Schon ab Klasse 5 können Schülerinnen und Schüler individuelle Schwerpunkte im MINT-Bereich durch das Fach „Forschen und Entdecken“ legen. Offenes Experimentieren, themengebunden an Forscherfragen zu Alltagsphänomenen zu arbeiten, legt die Grundlage für wissenschaftliche Arbeitsmethoden und bindet die kindliche Neugier in den Schulalltag ein.

Diese erste Schwerpunktsetzung kann im Rahmen der Differenzierungskurse ab Klasse 9 fortgeführt werden. Hier bieten wir drei zusätzliche MINT-Fächer an: Informatik, „Expedition Mensch“ (Sport/Biologie) und „Forschen und Erfinden“.

Ein volles Angebot an Grund- und Leistungskursen in allen Naturwissenschaften runden das Profilangebot in der Oberstufe ab. Ergänzend können bei entsprechenden Anwahlen Projektkurse zu den Themen Hochschulmathematik, Forschen und (Software-)Entwickeln, Showchemie oder Mechatronik gewählt werden.

Um auf ein Leben in der digitalen Zukunft vorzubereiten, sind Angebote der Informatik über die gesamte Schullaufbahn wählbar.

Neben dem Abitur beenden unsere Schülerinnen und Schüler ihre Laufbahn mit dem MINT-Zertifikat. Dieses kann bei der Bewerbung um Studienplätze und Stipendien genutzt werden.

Die Zusammenarbeit mit externen Partnern bereichert das unterrichtliche Arbeiten und schafft neben berufsorientierenden Perspektiven Einblicke in die technische Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse.

Im Informatikunterricht erlernen die Schülerinnen und Schüler z.B. das Programmieren in Projekten, die von den Firmen d.velop und CONTENiT als Aufträge der Unternehmen gestellt und durchgehend betreut werden. Die Ergebnisse werden im Rahmen einer öffentlichen Abschlussveranstaltung professionell präsentiert, so dass auch die Darstellungs- und Kommunikationsfähigkeit der Teilnehmer geschult wird. Weitere Kooperationspartner unserer Schule sind die Firmen Evonik und die westfälische Hochschule Bocholt.

Viele sehr erfolgreiche Teilnahmen am Wettbewerb Känguru der Mathematik, an den Mathe-, Chemie-, Biologie- und Physikolympiaden, an freestyle physics, am BIBER-Wettbewerb, am europäischen Statistikwettbewerb, an der First-LEGO-League und der World Robot Olympiad sprechen für das starke Interesse und Engagement unserer Schülerinnen und Schüler sowie für eine qualifizierte Vorbereitung durch unsere Lehrkräfte.

Die hierzu nötigen Projekte können in einer eigenen MINT-Werkstatt (der REMI_MAKER_SPACE), die mit modernen Werkzeugen wie 3D-Druckern und Robotertechnik ausgestattet ist, angefertigt werden.

Durch dieses vielfältige Angebot möchten wir unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die Anforderungen einer technisierten und digitalisierten Welt vorbereiten und ihr Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen wecken.

5. Sport- und Bewegungsangebote

Im Sportunterricht werden am Remigianum motorische, kognitive und soziale Kompetenzen erweitert. In den einzelnen Jahrgangsstufen stehen verschiedene Sportbereiche auf dem Lehrplan. Sportbereiche mit individuellem Schwerpunkt werden jedes Jahr weiterentwickelt, das Sportspiel „Basketball“ wird in Klasse 6 eingeführt und in Klasse 8 sowie 10 vertieft. Der Bereich „Bewegen im Wasser – Schwimmen“ wird in den Klassen 5, 7 und 8 unter verschiedenen Schwerpunkten behandelt. Dabei ist uns die Förderung von Nichtschwimmern ein besonderes Anliegen.

Im Bereich der Erprobungsstufe (Klasse 5 und 6) erweitern Sportförderkurse und auch Arbeitsgemeinschaften (z.B. Schwimmen) die Inhalte des Sportunterrichts.

Im Wahlpflichtbereich II (Klasse 9 und 10) können die Schülerinnen und Schüler den Kurs Sport/Biologie anwählen, in dem neben biologischen Grundlagen sportlicher Leistungen vor allem die praktische Umsetzung von Sportarrangements im Mittelpunkt steht. Die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler zum sogenannten „Sporthelfer“ findet im Laufe der zwei Jahre im Kurs statt.

In der Oberstufe können die Schülerinnen und Schüler das Fach Sport als 4. Abiturfach (Grundkurs) belegen und somit eine fachpraktische Prüfung (bestehend aus zwei praktischen und einem theoretischen Teil) ablegen.

Regelmäßige Aktivitäten:

Die Fachschaft Sport veranstaltet das Sportfest für die Klassen 5 bis 10. Dieses Sportfest wird im jährlichen Wechsel unter verschiedenen Schwerpunkten (Spielsportfest, Bundesjugendspiele) durchgeführt.

Die Schulskifahrt der Jahrgangsstufe 8 mit dem Ziel Südtirol (Italien) wird durch die Fachschaft Sport organisiert und durchgeführt.

Im Zuge des Sportunterrichts werden Sportabzeichen bzw. Schwimmabzeichen erworben.

Bei diversen Sportwettkämpfen in verschiedenen Sportarten (z.B. Volleyball, Basketball, Leichtathletik, uvm.) tritt das Gymnasium Remigianum mit Schulmannschaften an. Auch bei lokalen Sportevents (Citylauf Borken, Stadtradeln) starten Remigianerinnen und Remigianer.

Durch eine sehr gute Infrastruktur im Bereich der Sportanlagen kann der Sportunterricht kompetenzorientiert und somit lehrplankonform durchgeführt werden. Hierbei gleichen die Sportlehrkräfte in Rahmen der Fachschaftsarbeit die Unterrichtsmethoden und Leistungsbewertungskriterien ab und bilden sich in schulinternen sowie allgemeinen Fortbildungen andauernd fort.

Im Rahmen des Wahlpflichtbereichs II (Klasse 9 und 10) wird der Kurs „Sport-Biologie“ angeboten, wo Schülerinnen und Schüler neben Wissen über sportliche Bewegungen auch Fähigkeiten für das Anleiten von Übungseinheiten erwerben (Sporthelfer-Ausbildung).

Durch das Angebot von Sport als 4. Prüfungsfach wurde im Bereich der Oberstufe der wichtige Bereich „Fitness“ implementiert, der die Schülerinnen und Schüler auf lebenslanges, gesundheitsförderndes Sporttreiben vorbereiten soll.

Zu den Unterrichtsinhalten kommen vielfältige außerunterrichtliche Sportangebote, in deren Rahmen Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten erweitern können. Dazu zählen Arbeitsgemeinschaften (z.B. Schwimmen und Reiten), Teilnahme an Sportwettkämpfen (lokal: z.B. Citylauf Borken – regional: z.B. Stadtradeln, überregional: z.B. „Jugend trainiert für Olympia“) und die Klassenfahrt in Klasse 8, die als Skifahrt im Fahrtenprogramm und Schulprogramm verankert ist.

Planungen für die Unterrichtsentwicklung schließen die folgenden Aspekte ein:

Im Bereich der Bewegungsförderung soll Sport- und Schwimmförderunterricht in Klasse 5 implementiert werden. Im Bereich der aktiven Bewegungspausen soll das gesamte Kollegium hilfreiche Anregungen zur Nutzung im Schulalltag erhalten.

In der gymnasialen Oberstufe soll im Zuge der neuen APO-GOst ein Projektkurs Sport entwickelt werden. Zudem sollen die Bewegungspausen und der Pausensport durch ausgebildete Lehrkräfte und die Sport-Biologie-Kurse erweitert werden. Schwerpunkt der fachinternen Evaluation soll die erneute Evaluation der Oberstufenlehrpläne sein.

6. Musik

Musik hat am Gymnasium Remigianum einen hohen Stellenwert und wird von einem engagierten Team aus Fachlehrkräften unterrichtet. Die personellen Ressourcen sind im Bereich Musik seit einigen Jahren äußerst knapp, so dass wir, wo immer es geht, mit der Musikschule Borken kooperieren, die im selben Gebäudekomplex untergebracht ist.

Bereits in der Erprobungsstufe bieten wir mit dem Profilkurs „MusikAktiv“ eine praxisorientierte Ergänzung zum regulären Musikunterricht an. Hier können Schülerinnen und Schüler erste Erfahrungen im gemeinsamen Musizieren sammeln – eine Minimalversion der klassischen Bläserklasse. In Klasse 6 wird „MusikAktiv“ als Ergänzungsstunde fortgeführt.

Über den Unterricht hinaus bereichert ein vielfältiges musikalisches Angebot das Schulleben. Dazu gehören eine Schülerband, das Schulblasorchester sowie das Kooperationsprojekt „Ein Instrument erlernen“ mit der Musikschule Borken. In diesem Rahmen können verschiedene Blasinstrumente, Gitarre, E-Bass und Schlagzeug im Gruppenunterricht erlernt werden.

Ein Schulchor ebenfalls in Kooperation mit der Musikschule befindet sich im Aufbau.

7. Erst- und Anschlussförderung (Willkommensklasse)

Das Gymnasium Remigianum setzt sich aktiv für die Integration neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler ein.[1] Derzeit besuchen rund 45 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Nationen unsere Willkommensklasse. Die Altersstruktur reicht von 11 bis 17 Jahren, die sprachlichen Vorkenntnisse bewegen sich zwischen den Niveaustufen A0 (Alphabetisierung) und B1.

Im Unterricht für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) werden ungesteuerte und gesteuerte Spracherwerbsprozesse gezielt zusammengeführt. Dabei berücksichtigen die Lehrkräfte die individuellen Lernstände der Schülerinnen und Schüler und fördern ihre sprachlichen Kompetenzen gezielt. Zusätzlich erhalten die Lernenden Unterstützung in den Fächern Mathematik und Englisch. Der Unterricht erfolgt in kleinen bis mittelgroßen Gruppen, oft im Team-Teaching, um eine optimale Differenzierung, individuelle Sprachförderung sowie gezieltes Feedback zu ermöglichen.

Parallel zur Förderung in der Willkommensklasse nehmen die Schülerinnen und Schüler schrittweise am Regelunterricht teil. In enger Absprache mit den Fachlehrkräften erfolgt eine zielgleiche oder -differente Integration in altersgerechte Klassen. Dabei kommt dem sprachsensiblen Fachunterricht eine besondere Rolle zu. Die Leistungen werden durch Zeugnisse, individuelle Beiblätter sowie Bewertungsbögen zum Lernstand im Fach DaZ dokumentiert.

Die Willkommensklasse bleibt – orientiert an den Zuweisungen durch das Schulamt – ein fester Bestandteil unseres Schulkonzepts. Ziel der DaZ-Förderung ist die kontinuierliche Verbesserung produktiver (Ausdrucksfähigkeit, Textproduktion) sowie rezeptiver (Text- und Hörverständnis) Sprachkompetenzen. Dazu werden Wortschatz, Grammatik und Aussprache gezielt trainiert. Ergänzend erlernen die Schülerinnen und Schüler sprachliche Lernstrategien, um ihre Selbstständigkeit im Sprachgebrauch zu stärken.

Neben der sprachlichen Förderung legt das Gymnasium Remigianum besonderen Wert auf die soziale und schulische Integration der Lernenden. Ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt, ihre individuellen Fähigkeiten über den sprachlichen Bereich hinaus gefördert.

Ein zentrales Entwicklungsziel besteht in der noch stärkeren Verzahnung der Willkommensklasse mit dem Regelunterricht. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Fach- und DaZ-Lehrkräften soll die Integration weiter verbessert und die sprachliche Förderung bestmöglich auf die fachlichen Anforderungen abgestimmt werden. Dies soll künftig in der Fachkonferenzarbeit noch stärker in den Blick genommen werden.

[1] Siehe gesondertes Konzept ERSTFÖRDERUNG.

III. Erziehung, Werte, Normen

1. Mitwirkung, Partizipation und Kooperation

Mitwirkung, Partizipation und Kooperation sind zentrale Prinzipien der Schulentwicklung am Gymnasium Remigianum. Diese Aspekte sind in unserem Leitbild verankert und werden im Schulalltag aktiv gelebt. In Anlehnung an den Referenzrahmen Schulqualität NRW fördern wir eine Schulkultur, in der alle Beteiligten Verantwortung übernehmen, Entscheidungsprozesse mitgestalten und das Schulleben aktiv prägen können.

Partizipation wird bei uns als grundlegendes Prinzip der Schulorganisation verstanden. Sie zeigt sich insbesondere durch die wöchentlichen Jours fixes zwischen der Schulleiterin und den Schülersprechern. Diese festen Gesprächstermine bieten den Schülerinnen und Schülern eine direkte Möglichkeit, ihre Anliegen einzubringen, Probleme zu thematisieren und aktiv an schulischen Entscheidungsprozessen mitzuwirken. Diese strukturierte Beteiligung ermöglicht es, wichtige Impulse aus der Schülerschaft aufzunehmen und in die Schulentwicklung einfließen zu lassen.

Darüber hinaus gibt es regelmäßige Schülerbefragungen zu unterrichtlichen und organisatorischen Themen sowie schulweite Beteiligungsformate wie thematische Workshops. Auch in Fachkonferenzen werden Schülerinnen und Schüler aktiv eingebunden.

Die Schulpflegschaft und die Schulkonferenz sind zentrale Gremien der Mitwirkung für Eltern. Sie beraten über schulische Entwicklungen und nehmen aktiv Einfluss auf Entscheidungsprozesse. Auch Fachkonferenzen, die Steuergruppe und Arbeitskreise sind neben Lehrkräften mit Eltern sowie Schülerinnen und Schülern besetzt, um deren Perspektiven in die Schulgestaltung einzubringen.

Die Zusammenarbeit mit externen Partnern ist ein wichtiger Baustein unseres schulischen Profils und entspricht den Anforderungen des Referenzrahmens Schulqualität NRW im Bereich „Öffnung von Schule“. Unsere Kooperationen mit Wirtschaft, Hochschulen, kulturellen Institutionen und Vereinen ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, praxisnahe Erfahrungen zu sammeln und berufliche Perspektiven zu entwickeln.

Ein Beispiel ist die enge Zusammenarbeit mit der Musikschule Borken. Im MINT-Bereich kooperieren wir mit regionalen Unternehmen wie Evonik oder der Westfälischen Hochschule Bocholt, um praxisorientierte Projekte und Praktika anzubieten. Zudem nehmen wir als Europaschule an grenzüberschreitenden Projekten mit internationalen Kooperationspartnern teil.

Am Gymnasium Remigianum tragen alle Akteure gemeinsam Verantwortung für die Schulentwicklung: Unsere Schule sieht sich als lernende Organisation, die sich kontinuierlich weiterentwickelt. In der Steuergruppe „Globale Schulentwicklung“ arbeiten Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler gemeinsam an Schulentwicklungsprozessen. Hier werden Entwicklungsziele festgelegt, evaluiert und weiterentwickelt. Das Gymnasium Remigianum lebt Mitwirkung, Partizipation und Kooperation als wesentliche Elemente der Schulqualität. Die enge Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern und externen Partnern schafft eine Schulgemeinschaft, die aktiv an der Gestaltung der Schule mitwirkt und damit eine nachhaltige Schulentwicklung sichert.

2. Informationswege

Am Gymnasium Remigianum legen wir großen Wert auf transparente und effektive Kommunikationswege zwischen der Schulleitung, den Lehrkräften, den Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern. Eine klare und offene Kommunikation ist für uns die Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit und eines gelingenden Miteinanders. Unser Kommunikationskonzept orientiert sich an den Vorgaben des Referenzrahmens Schulqualität NRW und stellt sicher, dass alle Beteiligten zeitnah, zuverlässig und adressatengerecht informiert werden.

Um eine kontinuierliche und klare Kommunikation sicherzustellen, erhalten alle Lehrkräfte wöchentlich die RemiINFO, eine digitale Informations-Mail mit relevanten Mitteilungen zu schulischen Abläufen, Konferenzen, Veranstaltungen und organisatorischen Themen. Diese regelmäßige Information hilft, die Woche zu planen und sicherzustellen, dass alle auf dem aktuellen Stand sind. Die Schulleitung ist immer spontan ansprechbar. Für ausführlichere Gespräche können über das Schulbüro individuelle Termine vereinbart werden, sodass genügend Zeit für persönliche Anliegen bleibt.

An unserer Schule ist die Pflege eines sog. systemischen Gedächtnisses besonders wichtig, da wir eine große Schule sind: Es finden viele Abläufe parallel statt, so dass sich ein besonderer Dokumentationsbedarf ergibt. Auch neue Lehrkräfte sowie Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Abordnungen und Elternzeit stehen vor der Herausforderung, sich schnell in bestehenden Strukturen und Absprachen einzuarbeiten. Dazu haben wir das REMILexikon entwickelt, ein digitales Nachschlagewerk, das von Lehrkräften für Lehrkräfte geschrieben wird. Es dient als unser systemisches Gedächtnis. Hier werden alle wesentlichen Absprachen, Prozesse und organisatorischen Regelungen dokumentiert und gepflegt. So können sich neue Teammitglieder ebenso wie langjährige Kolleginnen und Kollegen jederzeit über aktuelle Abläufe informieren. Das REMILexikon trägt dazu bei, dass Informationen nicht verloren gehen und alle auf eine gemeinsame Wissensbasis zugreifen können. Damit stärkt es die Verlässlichkeit und Transparenz unserer Schulkultur und unterstützt eine strukturierte Schulorganisation. In Anlehnung an den Referenzrahmen Schulqualität NRW leistet es insbesondere im Bereich Schulführung und Schulmanagement einen wichtigen Beitrag zur effektiven Steuerung und Organisation unserer Schule.

Die Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt unseres Schullebens, sie sind das Herzstück. Deshalb ist eine direkte und offene Kommunikation mit ihnen besonders wichtig. Wir pflegen bei aller Rollenklarheit einen Kontakt auf Augenhöhe. Auch die Schulleiterin unterstützt durch Gespräche auf den Fluren, in den Pausen oder zu Schulbeginn eine Atmosphäre des Vertrauens. Jede Schülerin und jeder Schüler soll sich gehört fühlen und die Möglichkeit haben, Anliegen direkt vorzubringen.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler ist wichtig für das Gelingen der Erziehungspartnerschaft von Schule und Elternhaus. Daher setzen wir auf eine klare und transparente Informationspolitik. Über das digitale Tool „Elternnachricht“ versendet die Schulleitung regelmäßig Elternbriefe mit wichtigen Informationen zu schulischen Entwicklungen, Terminen und Veranstaltungen.

Zusätzlich stellen die Klassen- und Stufenleitungen sicher, dass alle wichtigen Informationen die Eltern rechtzeitig und vollständig erreichen. Die Eltern werden offen über relevante schulische Themen informiert und können sich bei individuellen Anliegen jederzeit an die zuständigen Lehrkräfte wenden. Unsere Schulhomepage enthält stets aktuelle Informationen zu Ansprechpartnern und dem schulischen Kommunikationskonzept[1]

Das Gymnasium Remigianum informiert neben der Schulgemeinschaft auch die Öffentlichkeit über wichtige schulische Entwicklungen. Neben der regelmäßigen Aktualisierung der Schulhomepage werden Neuigkeiten und Veranstaltungen über unseren Instagram-Account geteilt. Hier erhalten Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte Einblicke in besondere Ereignisse und Projekte des Schulalltags.

Darüber hinaus gibt es eine kontinuierliche Berichterstattung in der Borkener Zeitung, um schulische Aktivitäten und Erfolge zu präsentieren. Gelegentlich wird auch im Lokalfernsehen oder Lokalrundfunk über relevante Themen berichtet So wird die Schule als fester Bestandteil der Bildungslandschaft in der Region sichtbar.

3. Demokratiebildung und Kultur des Umgangs

Am Gymnasium Remigianum verstehen wir Demokratiebildung als eine grundlegende Aufgabe schulischer Erziehung. In Anlehnung an den Referenzrahmen Schulqualität NRW fördern wir eine Schulkultur, die von Partizipation, Mitbestimmung und Verantwortungsübernahme geprägt ist (siehe auch oben). Ziel ist es, unsere Schülerinnen und Schüler zu befähigen, selbstständig Entscheidungen zu treffen, Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen und sich aktiv in demokratische Prozesse einzubringen.

Ein zentrales Element unserer Demokratiebildung ist die Teilnahme an der Initiative „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, der wir seit 2016 angehören. In der AG „Schule mit Courage“ setzen sich Schülerinnen und Schüler aktiv für Vielfalt, Respekt und ein diskriminierungsfreies Miteinander ein. Jährlich werden Aktionen wie die Gedenkveranstaltung am 9. November, die Internationale Woche gegen Rassismus oder der Gedenktag „Weiße Rose“ durchgeführt.

Um demokratisches Bewusstsein und politische Bildung zu stärken, führen wir regelmäßig das Format „Mit Demokratie zum Ziel: Politikerinnen und Politiker in der Schule“ durch. Dabei kommen Abgeordnete verschiedener politischer Ebenen mit unseren Schülerinnen und Schülern ins Gespräch, um über demokratische Entscheidungsprozesse und ihre persönliche politische Arbeit zu berichten.

Ein weiterer fester Bestandteil unseres Schulcurriculums ist das Programm „Jugend debattiert“, das seit 2016 in den Fächern Deutsch, Geschichte und Sozialwissenschaften verankert ist. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II nehmen jährlich an Schul- und Regionalwettbewerben teil und erlernen so die Grundlagen der argumentativen Auseinandersetzung und Meinungsbildung. Zur weiteren Vertiefung wird die Einführung eines Projektkurses „Jugend debattiert“ angestrebt.

Demokratische Mitbestimmung wird auch durch die Juniorwahl gefördert, die im Rahmen aller Landtags-, Bundestags- und Europawahlen für die gesamte Schülerschaft durchgeführt wird. So erhalten unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich frühzeitig mit Wahlen, politischen Programmen und demokratischen Entscheidungsprozessen auseinanderzusetzen.

Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist ein essenzieller Bestandteil unserer Demokratiebildung. Als Schulgemeinschaft nehmen wir unsere Verantwortung wahr, aus der Geschichte zu lernen, indem wir aktiv eine gelebte Erinnerungskultur pflegen. Jährlich finden Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz und Bergen-Belsen statt, an denen Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 und 11 teilnehmen. Diese Fahrten ermöglichen eine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus, den Verbrechen an der Menschlichkeit und der Bedeutung von Verantwortung und Zivilcourage in der Gegenwart.

Die Fahrten werden durch vorbereitende und nachbereitende Einheiten begleitet, die historische Hintergründe aufarbeiten und die Reflexion über die Erlebnisse vor Ort fördern. Die Teilnehmenden tragen ihre Erfahrungen in die Schulgemeinschaft hinein, indem sie über ihre Eindrücke berichten und Impulse für weitere Projekte im Bereich der Demokratiebildung setzen.

Mit diesen Maßnahmen setzt das Gymnasium Remigianum ein klares Zeichen für gelebte Demokratie, die Auseinandersetzung mit Geschichte und die aktive Verantwortung für eine offene, tolerante Gesellschaft.

4. Geschlechtersensible Bildung

Die Geschlechtersensible Bildung ist vom Land NRW als Querschnittsaufgabe für alle Schulen und Fächer verpflichtend. Unser Ziel ist es, ein Bewusstsein für Geschlechtergerechtigkeit und geschlechtliche Vielfalt zu schaffen, Stereotype aktiv zu hinterfragen und allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft eine gleichwertige Teilhabe zu ermöglichen. Dies umfasst sowohl die Unterrichtsgestaltung als auch konkrete Maßnahmen im Schulalltag, um Diskriminierung entgegenzuwirken und eine respektvolle Schulkultur zu fördern.

Lehrkräfte des Gymnasium Remigianum nehmen regelmäßig an Fortbildungen und Lehrkräftekonferenzen zur geschlechtersensiblen Pädagogik teil. Dabei werden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Materialien von QUA-LiS NRW und der Bezirksregierung Münster genutzt, um den Unterricht diversitätssensibel zu gestalten. Alle Fachschaften sind dazu angehalten, Inhalte zu geschlechtlicher Vielfalt, Gleichberechtigung und Rollenbildern gezielt in den Unterricht einzubinden, insbesondere in den Fächern Deutsch, Geschichte, Sozialwissenschaften und Biologie.

Ein wichtiger Baustein ist die konsequente geschlechtergerechte Sprache. In offiziellen Dokumenten, Elternbriefen, schulischen Mitteilungen und auf der Homepage wird auf eine inklusive Formulierung geachtet, um die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten zu berücksichtigen. Hinweisschilder auf dem Schulgelände werden sukzessive entsprechend angepasst, sodass sich alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte angesprochen fühlen.

Ein zentraler Akteur in der Umsetzung ist die Diversität-AG, die mit verschiedenen Aktionen zur Sensibilisierung der Schulgemeinschaft für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt beiträgt. Ein besonders sichtbares Projekt ist der queere Adventskalender, der in der Vorweihnachtszeit über bekannte queere Persönlichkeiten berichtet.

Sollte es zu diskriminierenden oder abwertenden Äußerungen oder Handlungen kommen, werden konkrete pädagogische Maßnahmen eingeleitet. In Zusammenarbeit mit dem Beratungsteam und der Schulsozialarbeit erhalten betroffene Schülerinnen und Schüler Unterstützung, während mit den beteiligten Personen klärende Gespräche geführt und pädagogische Maßnahmen wie Reflexionsaufgaben oder verpflichtende Workshops umgesetzt werden. Ziel ist es, nicht nur auf Vorfälle zu reagieren, sondern durch kontinuierliche Bildungsarbeit ein Klima der Akzeptanz und Offenheit zu schaffen.

Ein fester Bestandteil der geschlechtersensiblen Bildungsarbeit ist zudem der Girls’ & Boys’ Day, in dessen Rahmen Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bewusst Berufe erkunden, die gesellschaftlich noch immer geschlechtsspezifisch geprägt sind. Durch die aktive Auseinandersetzung mit traditionellen Rollenbildern und eigenen beruflichen Interessen sollen sie ermutigt werden, ihre berufliche Zukunft unabhängig von Geschlechterklischees zu gestalten.

Um die geschlechtersensible Schulentwicklung langfristig zu verankern, sind für die kommenden Jahre folgende Maßnahmen geplant: Die systematische Verankerung des Themas in den Curricula aller relevanten Fächer, die Institutionalisierung der Diversität-AG als feste Anlaufstelle für geschlechtliche Vielfalt sowie die regelmäßige Evaluation und Weiterentwicklung der Maßnahmen.

Unser Ziel ist es, dass das Gymnasium Remigianum eine Schule ist, die Vielfalt als Bereicherung versteht. Hier sollen sich alle Schülerinnen und Schüler – unabhängig von Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung – gleichermaßen akzeptiert, wertgeschätzt und unterstützt fühlen.

5. Übergangsmanagement von der Primarstufe zur Erprobungsstufe

Der Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium Remigianum ist ein entscheidender Schritt in der Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler. Um diesen Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten, wurde in den letzten Jahren ein umfassendes Übergangsmanagement entwickelt, das in enger Zusammenarbeit mit den abgebenden Grundschulen stetig weiterentwickelt wird. Dieses Schulentwicklungsvorhaben wurde von zahlreichen engagierten Akteuren aus Schulleitungen, Lehrkräften, Elternvertretung aus abgebenden Grundschulen und dem Gymnasium Remigianum aktiv mitgestaltet. Ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit war die Anpassung des Raumkonzepts für die Erprobungsstufe sowie die gezielte Verbesserung der Ausstattung, um den spezifischen Bedürfnissen der neu ankommenden Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden.

Bereits im Vorfeld des Schulwechsels von der Grundschule gibt es verschiedene Formate, um eine frühzeitige Verbindung zwischen den Grundschulen und dem Gymnasium Remigianum zu schaffen. Dazu gehören gemeinsame Dienstbesprechungen mit den Grundschulen, den weiterführenden Schulen und dem Schulträger, in denen schulische Abläufe abgestimmt, Termine für schulinterne Fortbildungstage und bewegliche Ferientage koordiniert und Fragen der Schulentwicklung gemeinsam beraten werden. Eine besondere Rolle spielt die neu eingeführte Übergangskonferenz, die einmal jährlich mit allen Grundschulen und allen weiterführenden Schulen in Borken stattfindet. Diese Konferenz, die jedes Jahr von einer anderen weiterführenden Schule organisiert wird, bietet die Möglichkeit, Erfahrungen und Herausforderungen beim Schulwechsel systematisch auszuwerten, bewährte Maßnahmen zu reflektieren und neue Impulse für eine bestmögliche Unterstützung der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln.

Nach der Anmeldung am Gymnasium Remigianum beginnt die gezielte Vorbereitung auf den Schulwechsel. Der Kennenlernnachmittag vor den Sommerferien ermöglicht es den zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern, erste Kontakte zu knüpfen, ihre Klassenleitungen kennenzulernen und das Schulgebäude spielerisch zu erkunden. Zu Schuljahresbeginn starten sie mit speziellen Klassenleitungstagen, die ihnen Orientierung bieten, das Ankommen erleichtern und durch gemeinschaftsbildende Maßnahmen den Grundstein für ein positives Klassenklima legen. Die Klassenleitungen sind als feste Bezugspersonen mit vielen Stunden in ihrer Klasse eingesetzt, um Kontinuität zu schaffen und die Schülerinnen und Schüler in ihrer neuen Lernumgebung bestmöglich zu begleiten. Die in der Grundschule entwickelten Kompetenzen werden gezielt weitergeführt und um gymnasiale Lernformen ergänzt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Förderung des eigenständigen Lernens, das schrittweise aufgebaut wird.